むなかたが集まる

電子データベース

電子データベース

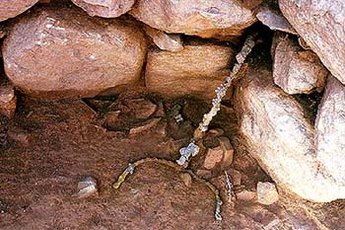

蛇行鉄器 福岡県宗像市大井三倉(おおいみくら)遺跡出土

説明

丘陵上に分布する古墳時代の円墳群の内、5号墳(直径12mの円墳)の横穴式石室内壁に立てかけるようにして出土したものです。蛇行鉄器は馬具の一種で、鞍の後方部分に取り付け、旗竿の役目をします。写真は、下の方がU字形をしており、この部分を鞍の形に合わせるようにして密着させ、両端の環状部に紐を通して、馬の腹部にまわして固定します。上方の軸部は3回蛇行し、端部はソケットをつくり、旗物をさします。軸部を蛇行させるのは、馬が駆けることによる振動をやわらげ、鉄器が折れるのを防ぐためです。古墳は6世紀に築造されています。蛇行鉄器は朝鮮半島および列島から10数例の出土がありますが、九州では宗像市の大井三倉遺跡の古墳と宗像郡福間町の手光古墳群出土の2例のみです。

はじめに

はじめに お問い合わせ

お問い合わせ